News

Newsletter abonnieren?

Immer auf dem Laufenden - alle News aus der Anthroposophischen Medizin bekommen Sie in unserem Newsletter.

Gesundheitskompetenzen fördern

Sie schaffen einen Ort der Begegnung für Menschen aller Generationen. Junge Familien sollen Impulse erhalten, sich mit mehr Eigenverantwortung um ihre Gesundheit zu kümmern. Denn auf gar nicht so lange Sicht wird sich die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum stark verändern. Das wird auch ältere Generationen treffen. „WIR in Wennigsen“ ist ein echtes Zukunftsmodell.

Video: Talk-Runde Anthroposophische Medizin und Homöopathie

"Homöopathie und Anthroposophische Medizin sollen nicht mehr von Krankenkassen erstattet werden.“ Diese Aussage des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach diskutierten Expertinnen und Experten am 20. März. Dabei ging es nicht nur um die häufig gestellte Frage zur Wissenschaftlichkeit beider Verfahren. Vielmehr wurde deutlich, welch wichtigen Beitrag Anthroposophische Medizin und Homöopathie im Gesundheitssystem leisten.

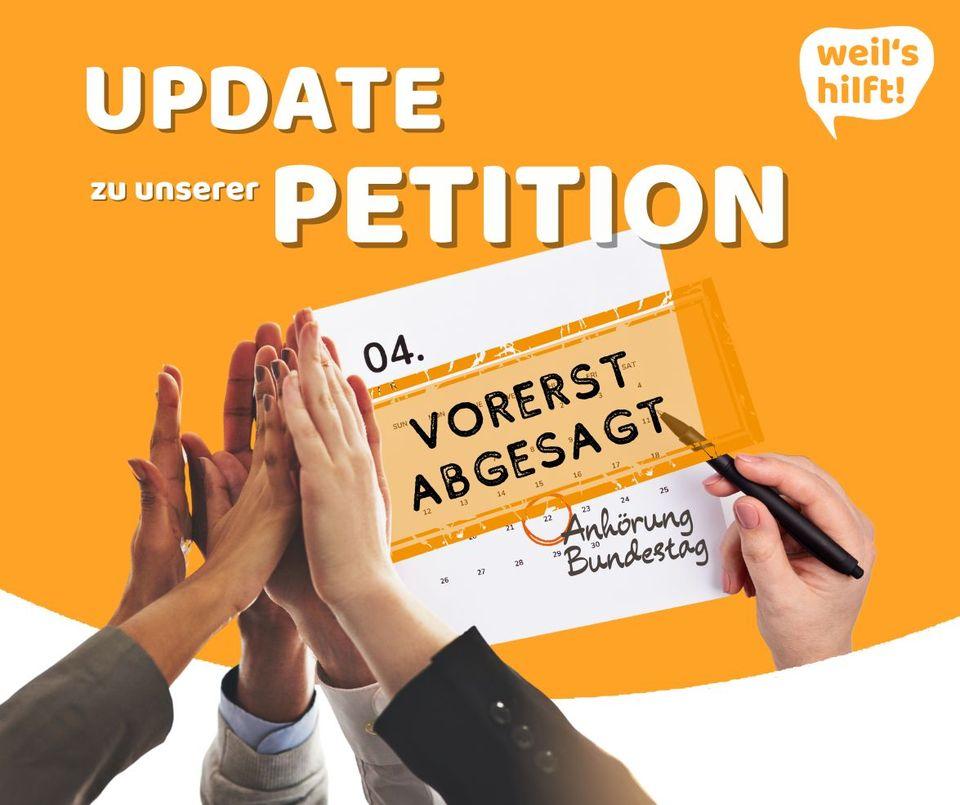

Riesenerfolg der Petition

Die Petition für den Erhalt der Anthroposophischen Medizin und Homöopathie war ein großer Erfolg und es konnte ein starkes Zeichen in Richtung des Gesundheitsministeriums gesendet werden. Inzwischen ist die Passage zur Streichung von Anthroposophischer Medizin und Homöopathie als Satzungsleistung im Gesetzesentwurf nicht mehr enthalten. Damit wurde die Anhörung im Bundestag am 22. April abgesagt. Gesundheitsminister Karl Lauterbach möchte aber an der Streichung festhalten. Weil´s hilft fasst alle Informationen zusammen.

Weiterlesen